Суббота, 23 Июня 2012 г.

10:53

廷 tíng; dìng I сущ. 1) двор (особенно: императорского дворца); [императорский] дворец; место собрания (сановников при дворе)

ting (сканд. ting, исл. þing, нем. Tag — Таг) — древнескандинавское и германское правительственное собрание, состоящее из свободных мужчин

太师 tàishī - кит. высший придворный сановник, советник и наставник императора по юридическим вопросам, обязанностью которого было разъяснение императору законов

ТейшебА (урартск. DIM, Dte-e-i-še-'ba) — урартский бог грома и войны, второй по значимости бог урартского пантеона, следом за верховным богом Халди.

teisybė лит. истина, справедливость

岺 líng [горный] хребет, кряж; горная цепь; сущ./счетное слово 1) возраст, годы (жизни) 2) стаж (установленное число лет) 3) счетное слово для обозначения возраста

O.Fr. renc, reng "row, line," - др.-франк. ряд

range англ. ряд, горный кряж

rank англ. ранг

рус. ряд, кряж (k)[rengye]

铃 líng I сущ. 1) колокольчик, бубенчик; звонок 2) звонок (звуковой сигнал)

ring англ. звенеть

羊 yáng; xiáng I сущ. 1) yáng баран, овца; коза; овечий, козий (также родовая морфема для мелкого рогатого скота)

агнец, ягнёнок

ting (сканд. ting, исл. þing, нем. Tag — Таг) — древнескандинавское и германское правительственное собрание, состоящее из свободных мужчин

太师 tàishī - кит. высший придворный сановник, советник и наставник императора по юридическим вопросам, обязанностью которого было разъяснение императору законов

ТейшебА (урартск. DIM, Dte-e-i-še-'ba) — урартский бог грома и войны, второй по значимости бог урартского пантеона, следом за верховным богом Халди.

teisybė лит. истина, справедливость

岺 líng [горный] хребет, кряж; горная цепь; сущ./счетное слово 1) возраст, годы (жизни) 2) стаж (установленное число лет) 3) счетное слово для обозначения возраста

O.Fr. renc, reng "row, line," - др.-франк. ряд

range англ. ряд, горный кряж

rank англ. ранг

рус. ряд, кряж (k)[rengye]

铃 líng I сущ. 1) колокольчик, бубенчик; звонок 2) звонок (звуковой сигнал)

ring англ. звенеть

羊 yáng; xiáng I сущ. 1) yáng баран, овца; коза; овечий, козий (также родовая морфема для мелкого рогатого скота)

агнец, ягнёнок

Группы [ История ]

[ Этимология ]

Четверг, 14 Июня 2012 г.

12:27

Как и у скифов, у германцев А.Я. Гуревич ("Викинги") констатирует наличие "звериного стиля" в искусстве:

Традиционный для германцев «звериный» стиль в изобразительном искусстве, известный со времен Великих переселений народов, после их завершения сделался более анемичным и вялым, утратив былую живость.

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь изобразительного искусства/"Звериный стиль"/

Искусство скифов V в. до н. э. иногда называют "скифским барокко" из-за его вычурности и пышной орнаментализации деталей. К концу IV в. до н. э. уникальный "звериный стиль" исчез так же внезапно, как и появился. Причину этого явления видят в изменении общей культурной ситуации.

Звериный стиль, условное наименование широко распространённого в древнем искусстве стиля, отличительной чертой которого было изображение отдельных животных, частей их тела, а также сложных композиций из нескольких животных. Возник у ряда народов в бронзовом веке, особое распространение получил в железном веке. Происхождение З. с. связано с почитанием священного зверя (см. Тотемизм),изображение которого постепенно превратилось в условный орнаментальный мотив. Древнейшие образцы З. с. известны в Египте и Месопотамии в 3-м тыс. до. н. э., в Передней Азии, Индии и Китае — во 2-м тыс. до н. э. На территории СССР древнейшие образцы З. с. известны в Закавказье и на Северном Кавказе и относятся к 3-му тыс. до н. э. Во 2-м тыс. до н. э. З. с. появляется в Поволжье, Приуралье, Средней Азии и Южной Сибири. В наиболее развитом виде З. с. выступает в скифо-сарматском искусстве Северного Причерноморья и в искусстве племён Южной Сибири 1-го тыс. до н. э. и первых веков н. э. Скифский З. с. сложился под влиянием искусства Ирана и Передней Азии, а в Причерноморье он испытал значительное влияние древнегреческого искусства. Для него характерны тонкое наблюдение природы, реалистическая передача форм животных и их движений, динамические композиции, изображающие борьбу зверей. Наиболее распространены изображения травоядных животных, хищных зверей и птиц, а также фантастических существ (грифонов). Приёмы изображений различны: гравировка по металлу и литьё, резьба по дереву и кости, аппликации из кожи и войлока; известна татуировка человеческого тела, выполненная в З. с. Реалистичность изображений сочеталась с определённой условностью: фигуры зверей располагались применительно к форме вещи, которую они украшали; животные изображались в канонических позах (скачущие, борющиеся; копытные с подогнутыми ногами; хищники — иногда свернувшимися в клубок). Прослеживаются условные приёмы и в передаче отдельных частей тела животного (глаза в виде кружков, рога — завитков, пасть — полукруга и т.д.). Иногда изображалась часть тела зверя, служившая его символом (головы, лапы, когти зверей и птиц). Встречаются изображения зверей или их частей, помещенные на изображения др. животных. В сарматском З. с. схематизация и условные черты заметно усилились, изображения часто покрывались многочисленными цветными вставками. В 1-м тыс. н. э. З. с. постепенно утратил своё значение, особенно в связи с распространением христианского искусства на З. и мусульманского на В.

Традиционный для германцев «звериный» стиль в изобразительном искусстве, известный со времен Великих переселений народов, после их завершения сделался более анемичным и вялым, утратив былую живость.

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь изобразительного искусства/"Звериный стиль"/

Искусство скифов V в. до н. э. иногда называют "скифским барокко" из-за его вычурности и пышной орнаментализации деталей. К концу IV в. до н. э. уникальный "звериный стиль" исчез так же внезапно, как и появился. Причину этого явления видят в изменении общей культурной ситуации.

Звериный стиль, условное наименование широко распространённого в древнем искусстве стиля, отличительной чертой которого было изображение отдельных животных, частей их тела, а также сложных композиций из нескольких животных. Возник у ряда народов в бронзовом веке, особое распространение получил в железном веке. Происхождение З. с. связано с почитанием священного зверя (см. Тотемизм),изображение которого постепенно превратилось в условный орнаментальный мотив. Древнейшие образцы З. с. известны в Египте и Месопотамии в 3-м тыс. до. н. э., в Передней Азии, Индии и Китае — во 2-м тыс. до н. э. На территории СССР древнейшие образцы З. с. известны в Закавказье и на Северном Кавказе и относятся к 3-му тыс. до н. э. Во 2-м тыс. до н. э. З. с. появляется в Поволжье, Приуралье, Средней Азии и Южной Сибири. В наиболее развитом виде З. с. выступает в скифо-сарматском искусстве Северного Причерноморья и в искусстве племён Южной Сибири 1-го тыс. до н. э. и первых веков н. э. Скифский З. с. сложился под влиянием искусства Ирана и Передней Азии, а в Причерноморье он испытал значительное влияние древнегреческого искусства. Для него характерны тонкое наблюдение природы, реалистическая передача форм животных и их движений, динамические композиции, изображающие борьбу зверей. Наиболее распространены изображения травоядных животных, хищных зверей и птиц, а также фантастических существ (грифонов). Приёмы изображений различны: гравировка по металлу и литьё, резьба по дереву и кости, аппликации из кожи и войлока; известна татуировка человеческого тела, выполненная в З. с. Реалистичность изображений сочеталась с определённой условностью: фигуры зверей располагались применительно к форме вещи, которую они украшали; животные изображались в канонических позах (скачущие, борющиеся; копытные с подогнутыми ногами; хищники — иногда свернувшимися в клубок). Прослеживаются условные приёмы и в передаче отдельных частей тела животного (глаза в виде кружков, рога — завитков, пасть — полукруга и т.д.). Иногда изображалась часть тела зверя, служившая его символом (головы, лапы, когти зверей и птиц). Встречаются изображения зверей или их частей, помещенные на изображения др. животных. В сарматском З. с. схематизация и условные черты заметно усилились, изображения часто покрывались многочисленными цветными вставками. В 1-м тыс. н. э. З. с. постепенно утратил своё значение, особенно в связи с распространением христианского искусства на З. и мусульманского на В.

Группы [ История ]

Пятница, 8 Июня 2012 г.

16:12

Надпись на памятной плите из капеллы Максимуса в Зальцбургских катакомбах:

"ANNO DOMINI CCCC LXXVII ODOACER REX RHUTHENORUM GEPPIDI GOTHI UNGARI ET HERULI CONTRA ECCLE SIAM DEI SEVIENTES BEATUM MAXIMU CUM SOCIIS SUIS QUINQUA GINTA IN HOC SPELEO LATITANTIBUS OB CONFESSIONEM FIDEI TRUCIDATOS PRECIPITARUM NORICORUM QUOQUE PROVINCIAM FERRO ET IGNE DEMOLITI SUNT."

То есть скир Одоакр был королём рутенов. И эта надпись повествует о годе 477 нашей эры. А ещё унгары уже были в Центральной Европе в 5 веке.

Перевод:

“Лета Господня 477. Одоакр, король рутенов, гепиды, готы, унгары и герулы свирепствовали против Церкви Божьей, сбросили со скалы блаженного Максима с его 50 товарищами, которые спасались в этой пещере, а провинцию Норик опустошили мечом и огнем”.

"ANNO DOMINI CCCC LXXVII ODOACER REX RHUTHENORUM GEPPIDI GOTHI UNGARI ET HERULI CONTRA ECCLE SIAM DEI SEVIENTES BEATUM MAXIMU CUM SOCIIS SUIS QUINQUA GINTA IN HOC SPELEO LATITANTIBUS OB CONFESSIONEM FIDEI TRUCIDATOS PRECIPITARUM NORICORUM QUOQUE PROVINCIAM FERRO ET IGNE DEMOLITI SUNT."

То есть скир Одоакр был королём рутенов. И эта надпись повествует о годе 477 нашей эры. А ещё унгары уже были в Центральной Европе в 5 веке.

Перевод:

“Лета Господня 477. Одоакр, король рутенов, гепиды, готы, унгары и герулы свирепствовали против Церкви Божьей, сбросили со скалы блаженного Максима с его 50 товарищами, которые спасались в этой пещере, а провинцию Норик опустошили мечом и огнем”.

Группы [ История ]

Вторник, 1 Мая 2012 г.

22:52 Тацит, История

Книга 1.

2. Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору. Четыре принцепса, погибших насильственной смертью (11), три гражданские войны (12), ряд внешних и много таких, что были одновременно и гражданскими, и внешними (13), удачи на Востоке и беды на Западе — Иллирия объята волнениями (14), колеблется Галлия (15), Британия покорена и тут же утрачена (16), племена сарматов и свебов объединяются против нас (17), растет слава даков, ударом отвечающих Риму на каждый удар (18), и даже парфяне, следуя за шутом, надевшим личину Нерона, готовы взяться за оружие (19).

(17) Племенные объединения ираноязычных сарматов в I в. до н.э. проникают на Дунай. В правление Домициана сарматы уничтожили один римский легион (Светоний. Домициан, 6). При том же императоре сарматское племя язигов выступило против римлян в союзе с германским племенем свевов, поселенным по соседству от них еще в 19 г. н.э. Друзом Цезарем (Дион Кассий, Римская история, 67, 5). В апреле 92 г. Домициан выступил против сарматов, нанес им сокрушительное поражение и в январе 93 г. вернулся в Рим.

2. Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору. Четыре принцепса, погибших насильственной смертью (11), три гражданские войны (12), ряд внешних и много таких, что были одновременно и гражданскими, и внешними (13), удачи на Востоке и беды на Западе — Иллирия объята волнениями (14), колеблется Галлия (15), Британия покорена и тут же утрачена (16), племена сарматов и свебов объединяются против нас (17), растет слава даков, ударом отвечающих Риму на каждый удар (18), и даже парфяне, следуя за шутом, надевшим личину Нерона, готовы взяться за оружие (19).

(17) Племенные объединения ираноязычных сарматов в I в. до н.э. проникают на Дунай. В правление Домициана сарматы уничтожили один римский легион (Светоний. Домициан, 6). При том же императоре сарматское племя язигов выступило против римлян в союзе с германским племенем свевов, поселенным по соседству от них еще в 19 г. н.э. Друзом Цезарем (Дион Кассий, Римская история, 67, 5). В апреле 92 г. Домициан выступил против сарматов, нанес им сокрушительное поражение и в январе 93 г. вернулся в Рим.

Группы [ История ]

Комментарии [1]

Среда, 25 Апреля 2012 г.

00:19

leššånå àaråmåyå ‛арамейский язык'

древнейшее слово, этот "язык"

bātar предлог "за, после" = after: cognate with Gk. apotero "farther off."

Ср. также ашкенази — старинное самоназвание восточноевропейских евреев: первоначальное значение этого термина — «скиф» (*'шкнз в древнесемитском неогласованном письме — старая описка вместо 'шквз, читать ашкуз, что, подобно греческому skythoi, передает скифское *шкуза «скиф»). - из Дьяконова http://annales.info/other/djakonov/03.htm :

Глава III.

Образование армянского народа

1. Этнический состав населения Армянского нагорья в начале I тыс. до н.э.

древнейшее слово, этот "язык"

bātar предлог "за, после" = after: cognate with Gk. apotero "farther off."

Ср. также ашкенази — старинное самоназвание восточноевропейских евреев: первоначальное значение этого термина — «скиф» (*'шкнз в древнесемитском неогласованном письме — старая описка вместо 'шквз, читать ашкуз, что, подобно греческому skythoi, передает скифское *шкуза «скиф»). - из Дьяконова http://annales.info/other/djakonov/03.htm :

Глава III.

Образование армянского народа

1. Этнический состав населения Армянского нагорья в начале I тыс. до н.э.

Группы [ История ]

[ Этимология ]

Воскресенье, 22 Апреля 2012 г.

14:09 о деформации черепов у древних

Интересная обзорная статья об ИДЧ у египетских фараонов, у людей Катакомбной культуры и т.п.: http://www.iriston.com/nogbon/print.php?newsid=366

Череп представителя Абашевской культуры, Восточная Европа (от Дона до Уральских гор), вторая половина 2 тысячелетия до нашей эры.

Вогнеяр (Балто-славика) сообщил о передаче, в которой рассказали о перенятии остготами обычая деформации черепов от гуннов.

ДНК анализ сарматского могильника в Покровке

Германские генетики изучили mt- и Y- ДНК останков из сарматского кургана у села Покровка Актюбинской области Казахстана, датированных периодам с 6 в.до н.э. - 3 в. н. э.

Результаты: http://www.csen.org/DNA_Report/DNA.html

Выявили 5 географически локализуемых групп:

1) Индоевропейцы из миграционного потока с Европы на Урал, частично локализованные в восточной части Средиземного моря.

2) Люди из ареала между Черным и Каспийским морем.

3) Люди, которых не удалось географически локализовать.

4) Люди с центрально-азиатскими восточноевразийскими гаплотипами с географическим расширением из Казахстана в Китай.

5) Представители восточно-арабских гаплотипов.

Сделан вывод, что сарматы очевидно, женились не только на своих одноплеменницах, но и на представительницах местной знати, в том числе на женщинах из тюркских племен. Причем, подтвердилось, что женщины у сарматов тоже были воинами.

Реконструкция мужчины усунь, череп деформирован как у сарматов

В Центральной Азии обычай скифо-сарматской деформации черепов появился вместе с миграцией носителей индоевропейской окуневской культуры, возникшей в Минусинске, Хакасии и Южной Сибири. Отсюда он унаследовался следующей индоевропейской культурой– карасукской. Вместе с миграцией карасукцев на юг к Северному Китаю и к Синьцзяну он распространяется среди народностей «ди» - это китайское название прототохарских (карасукских) племен, которые стали потом известны как юэчжи (или тохары) и среди усуней (или асы, асианы), а также у эфталитов (их потомки на Кавказе -авары, а в Афганистане-пуштуны) и протоболгар. Особенно массовое распространение деформация черепов получила после 2 в. до н.э. когда под давлением хуннов, основная масса индоевропейского тохаро-усунского населения Синцзяна и Алтая переселилась в Среднюю Азию, после чего появились саки, называемые азиатскими скифами.

Китайские источники считают, что Усуни происходят от «рыжебородых дъяволов» палеоевропеидов жун и являются предками высокорослых, голубоглазых и рыжебородых тюрков. Если эта информация достоверная, то получается, что "жуны" из китайских источников это сарматы, которых сейчас считают предками "орусов".Возможно, усунями их за высокий рост назвали тюркоязычные хунны. Во 2-ом веке н.э. государство усуней было третьим по могуществу после Китая и Хуннов.

Сармат - вылитый германец!

(Источник: Türkic Genetics (Papas and Mamas) Siberian Kurgan DNA//Christine Keyser • Caroline Bouakaze • Eric Crubézy • Valery G. Nikolaev • Daniel Montagnon • Tatiana Reis • Bertrand Ludes// Hum Genet (2009))

А про окуневцев писал Козинцев, о котором ниже!

Ещё интересная статья о сарматах, даю фрагменты:

Тадеуш Сулимирский Сарматы. Древний народ юга России

...

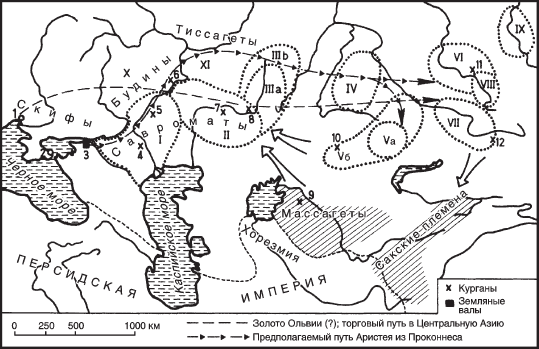

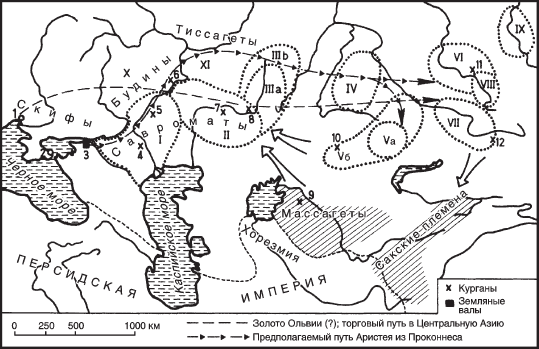

Рис. 1. Культуры VI–V веков до н. э., приписываемые ранним сарматам (савроматам Геродота), соседствовавшим с ними народам Европы и протосарматам (т. н. «ранним кочевникам») казахстанских степей: I – культуры нижней Волги; II – культуры Самары—Урала; IIIa – челябинская группа культур, IIIb – андроновская культура бронзового века (ирки); IV – культуры Северного Казахстана (другие скифские народности); Va – центральноказахстанская группа андроновской культуры (исседоны), V6 – находки «ранних кочевников» скифского периода; VI – андроновская культура на Верхней Оби, майэмирская культура скифского периода и большереченская культура (аргиппеи?); VII – область распространения восточноказахстанских находок андроновской культуры и следов «ранних кочевников» (аримаспов?); VIII – пазырыкская группа скифской культуры; IX – татарская культура (тохары?); X – городецкая культура (будины); XI – ананьинская культура (тиссагеты)

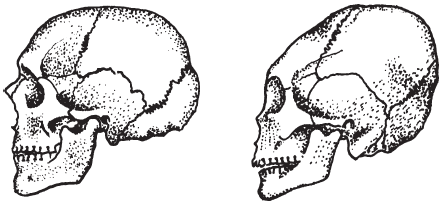

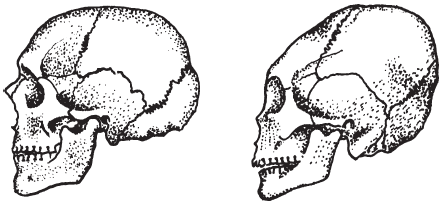

Рис. 8. Пример деформированного черепа из Нидер-Ольма, Германия (справа) в сравнении с обычным черепом

Обычай, который часто ошибочно приписывают всем без исключения сарматским племенам, – искусственная деформация черепа: голову ребенка стягивали тугой повязкой, чтобы по мере его роста она приобретала вытянутую форму. Впервые такие черепа были обнаружены в могильниках катакомбной культуры в низовьях Волги и Маныча, относящихся к первой половине 2-го тысячелетия до н. э. Но широкое распространение деформация черепа получила лишь у обитателей волжских степей и восточных аланов во время позднего сарматского периода (со II по IV век н. э.). До 70 процентов мужских черепов, найденных на их кладбищах, подверглись деформации. Такой обычай широко практиковался в Центральной Азии в начале нашей эры, особенно среди гуннов, и от них его, очевидно, переняли восточные аланы, когда еще жили в казахстанских степях.

Череп представителя Абашевской культуры, Восточная Европа (от Дона до Уральских гор), вторая половина 2 тысячелетия до нашей эры.

Вогнеяр (Балто-славика) сообщил о передаче, в которой рассказали о перенятии остготами обычая деформации черепов от гуннов.

ДНК анализ сарматского могильника в Покровке

Германские генетики изучили mt- и Y- ДНК останков из сарматского кургана у села Покровка Актюбинской области Казахстана, датированных периодам с 6 в.до н.э. - 3 в. н. э.

Результаты: http://www.csen.org/DNA_Report/DNA.html

Выявили 5 географически локализуемых групп:

1) Индоевропейцы из миграционного потока с Европы на Урал, частично локализованные в восточной части Средиземного моря.

2) Люди из ареала между Черным и Каспийским морем.

3) Люди, которых не удалось географически локализовать.

4) Люди с центрально-азиатскими восточноевразийскими гаплотипами с географическим расширением из Казахстана в Китай.

5) Представители восточно-арабских гаплотипов.

Сделан вывод, что сарматы очевидно, женились не только на своих одноплеменницах, но и на представительницах местной знати, в том числе на женщинах из тюркских племен. Причем, подтвердилось, что женщины у сарматов тоже были воинами.

Реконструкция мужчины усунь, череп деформирован как у сарматов

В Центральной Азии обычай скифо-сарматской деформации черепов появился вместе с миграцией носителей индоевропейской окуневской культуры, возникшей в Минусинске, Хакасии и Южной Сибири. Отсюда он унаследовался следующей индоевропейской культурой– карасукской. Вместе с миграцией карасукцев на юг к Северному Китаю и к Синьцзяну он распространяется среди народностей «ди» - это китайское название прототохарских (карасукских) племен, которые стали потом известны как юэчжи (или тохары) и среди усуней (или асы, асианы), а также у эфталитов (их потомки на Кавказе -авары, а в Афганистане-пуштуны) и протоболгар. Особенно массовое распространение деформация черепов получила после 2 в. до н.э. когда под давлением хуннов, основная масса индоевропейского тохаро-усунского населения Синцзяна и Алтая переселилась в Среднюю Азию, после чего появились саки, называемые азиатскими скифами.

Китайские источники считают, что Усуни происходят от «рыжебородых дъяволов» палеоевропеидов жун и являются предками высокорослых, голубоглазых и рыжебородых тюрков. Если эта информация достоверная, то получается, что "жуны" из китайских источников это сарматы, которых сейчас считают предками "орусов".Возможно, усунями их за высокий рост назвали тюркоязычные хунны. Во 2-ом веке н.э. государство усуней было третьим по могуществу после Китая и Хуннов.

Сармат - вылитый германец!

(Источник: Türkic Genetics (Papas and Mamas) Siberian Kurgan DNA//Christine Keyser • Caroline Bouakaze • Eric Crubézy • Valery G. Nikolaev • Daniel Montagnon • Tatiana Reis • Bertrand Ludes// Hum Genet (2009))

А про окуневцев писал Козинцев, о котором ниже!

Ещё интересная статья о сарматах, даю фрагменты:

Тадеуш Сулимирский Сарматы. Древний народ юга России

...

Рис. 1. Культуры VI–V веков до н. э., приписываемые ранним сарматам (савроматам Геродота), соседствовавшим с ними народам Европы и протосарматам (т. н. «ранним кочевникам») казахстанских степей: I – культуры нижней Волги; II – культуры Самары—Урала; IIIa – челябинская группа культур, IIIb – андроновская культура бронзового века (ирки); IV – культуры Северного Казахстана (другие скифские народности); Va – центральноказахстанская группа андроновской культуры (исседоны), V6 – находки «ранних кочевников» скифского периода; VI – андроновская культура на Верхней Оби, майэмирская культура скифского периода и большереченская культура (аргиппеи?); VII – область распространения восточноказахстанских находок андроновской культуры и следов «ранних кочевников» (аримаспов?); VIII – пазырыкская группа скифской культуры; IX – татарская культура (тохары?); X – городецкая культура (будины); XI – ананьинская культура (тиссагеты)

Рис. 8. Пример деформированного черепа из Нидер-Ольма, Германия (справа) в сравнении с обычным черепом

Обычай, который часто ошибочно приписывают всем без исключения сарматским племенам, – искусственная деформация черепа: голову ребенка стягивали тугой повязкой, чтобы по мере его роста она приобретала вытянутую форму. Впервые такие черепа были обнаружены в могильниках катакомбной культуры в низовьях Волги и Маныча, относящихся к первой половине 2-го тысячелетия до н. э. Но широкое распространение деформация черепа получила лишь у обитателей волжских степей и восточных аланов во время позднего сарматского периода (со II по IV век н. э.). До 70 процентов мужских черепов, найденных на их кладбищах, подверглись деформации. Такой обычай широко практиковался в Центральной Азии в начале нашей эры, особенно среди гуннов, и от них его, очевидно, переняли восточные аланы, когда еще жили в казахстанских степях.

Группы [ История ]

Пятница, 20 Апреля 2012 г.

22:10

А.Г. Козинцев

Музей антропологии и этнографии РАН

Университетская наб.,3, Санкт-Петербург, 199034, Россия

E-mail: agkozintsev@gmail.com

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЦЫ

ЮЖНОЙ СИБИРИ И КАЗАХСТАНА, ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ МИГРАЦИИ

И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКИФОВ

Проведено многомерное статистическое сопоставление 245 мужских краниологических серий, относящихся к периоду

от неолита до раннего железного века, с территории Евразии. Показано, что нет оснований считать какие-либо древ-

ние группы с территории Южной Сибири и Казахстана южно-европеоидными (средиземноморскими). Никаких поводов

говорить о миграциях на эти территории из Средней и Передней Азии или из Закавказья антропология не дает. Группы,

у которых разные исследователи обнаруживали «средиземноморский компонент» (носители окуневской культуры Тувы,

елунинской, самусьской, афанасьевской и андроновской культур), сходны с населением степей Южной России и Украины

эпохи бронзы, а также с рядом групп зарубежной Европы позднего неолита и бронзового века. Это сходство можно свя-

зывать с миграциями индоевропейцев (в основном индоиранцев) из Европы на восток, вплоть до Центральной Азии. Воз-

вращение потомков одной из их групп из Центральной Азии в Европу в раннем железном веке, видимо, было причиной по-

явления на исторической арене скифов.

Заключение (Козинцева!):

Рассмотренные данные заставляют пересмотреть традиционное мнение (еще недавно разделявшееся и мною [2000]), согласно которому систематика древних европеоидов сводится в основном к противопоставлению протоевропейцев средиземноморцам. В этой схеме не остается места для северной ветви европеоидной расы – мы о ней попросту забыли. А между тем в древности, как и сейчас, отнюдь не все грацильные европеоиды были южанами. Начавшаяся в южных областях европеоидного ареала грацилизация (возможно, не только спонтанная, но и вызванная притоком людей и/или генов из Средиземноморья) еще в неолите распространилась далеко на север, охватив обширные территории Западной Европы, несомненно затронутые процессом депигментации. Узколицые светлопигментированные люди средне- и североевропейского происхождения сыгралив индоевропейских, в частности индоиранских, миграциях на восток роль, вероятно, не меньшую, чем протоевропейцы, и наверняка бóльшую, чем южные европеоиды. Дальнейшие антропологические исследования помогут уточнить эту роль и тем самым будут способствовать решению междисциплинарной проблемы индоевропейской прародины.

Подозрение об участии трипольцев (Южная Украина, Румыния) в скифогенезе усиливается.

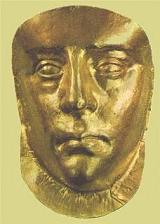

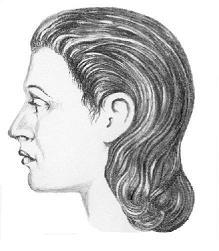

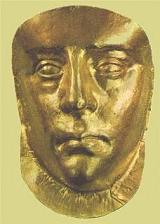

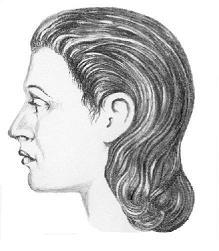

Слева - динарский антропологический тип, свойственный, как полагают, и трипольцам. В центре - посмертная маска скифа. Правее - реконструкция внешности трипольской девушки по черепу из трипольского захоронения. Мне кажется, динарский тип не очень при как (разве что треугольник "нос-глаза" похож на скифский), а вот скиф и трипольская девушка заметно сродни, по-моему. Самая правая - реконструкция головы усуньского мужчины.

Музей антропологии и этнографии РАН

Университетская наб.,3, Санкт-Петербург, 199034, Россия

E-mail: agkozintsev@gmail.com

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЦЫ

ЮЖНОЙ СИБИРИ И КАЗАХСТАНА, ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ МИГРАЦИИ

И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКИФОВ

Проведено многомерное статистическое сопоставление 245 мужских краниологических серий, относящихся к периоду

от неолита до раннего железного века, с территории Евразии. Показано, что нет оснований считать какие-либо древ-

ние группы с территории Южной Сибири и Казахстана южно-европеоидными (средиземноморскими). Никаких поводов

говорить о миграциях на эти территории из Средней и Передней Азии или из Закавказья антропология не дает. Группы,

у которых разные исследователи обнаруживали «средиземноморский компонент» (носители окуневской культуры Тувы,

елунинской, самусьской, афанасьевской и андроновской культур), сходны с населением степей Южной России и Украины

эпохи бронзы, а также с рядом групп зарубежной Европы позднего неолита и бронзового века. Это сходство можно свя-

зывать с миграциями индоевропейцев (в основном индоиранцев) из Европы на восток, вплоть до Центральной Азии. Воз-

вращение потомков одной из их групп из Центральной Азии в Европу в раннем железном веке, видимо, было причиной по-

явления на исторической арене скифов.

Заключение (Козинцева!):

Рассмотренные данные заставляют пересмотреть традиционное мнение (еще недавно разделявшееся и мною [2000]), согласно которому систематика древних европеоидов сводится в основном к противопоставлению протоевропейцев средиземноморцам. В этой схеме не остается места для северной ветви европеоидной расы – мы о ней попросту забыли. А между тем в древности, как и сейчас, отнюдь не все грацильные европеоиды были южанами. Начавшаяся в южных областях европеоидного ареала грацилизация (возможно, не только спонтанная, но и вызванная притоком людей и/или генов из Средиземноморья) еще в неолите распространилась далеко на север, охватив обширные территории Западной Европы, несомненно затронутые процессом депигментации. Узколицые светлопигментированные люди средне- и североевропейского происхождения сыгралив индоевропейских, в частности индоиранских, миграциях на восток роль, вероятно, не меньшую, чем протоевропейцы, и наверняка бóльшую, чем южные европеоиды. Дальнейшие антропологические исследования помогут уточнить эту роль и тем самым будут способствовать решению междисциплинарной проблемы индоевропейской прародины.

Подозрение об участии трипольцев (Южная Украина, Румыния) в скифогенезе усиливается.

Слева - динарский антропологический тип, свойственный, как полагают, и трипольцам. В центре - посмертная маска скифа. Правее - реконструкция внешности трипольской девушки по черепу из трипольского захоронения. Мне кажется, динарский тип не очень при как (разве что треугольник "нос-глаза" похож на скифский), а вот скиф и трипольская девушка заметно сродни, по-моему. Самая правая - реконструкция головы усуньского мужчины.

Группы [ История ]

09:31

http://sir35.ru/Kon/1_0901.htm

Поскольку упоминавшийся спор "Бибел унд Бабел", возникший при изучении ассирийского эпоса о Гильгамеше, задевал интересы религии, изучать материалы о Вавилонии начали и ученые-иезуиты. Они тщательно копировали и пытались перевести бесчисленные глиняные таблички, хранившиеся в запасниках музеев. Когда тексты удалось расшифровать, оказалось, что некоторые из них представляют собой древние астрономические трактаты [90, с. 53]. Ученые-иезуиты Джозеф, Иоганн Страссман и Франц Кюглер установили, что, по крайней мере, в 1800 году до н. э. в Двуречье существовали строго упорядоченные и вполне соответствующие современным списки небесных тел и созвездий. Стало также ясно, что, как и в XX веке, шумеры и их преемники разделяли небесную сферу на три части ("Пути")4.

http://www.ufo.obninsk.ru/shumer.htm

РЕЗЮМЕ : То, что мы сейчас называем шумерским языком - фактически искусственная конструкция, построенная на аналогиях с надписями народов, перенявших шумерскую клинопись - эламскими, аккадскими и староперсидскими текстами. А теперь вспомните, как древние греки коверкали иностранные имена, и оцените возможную достоверность звучания "восстановленного шумерского". Странно, но у шумерского языка нет ни предков, ни потомков. Иногда шумерский называют "латынью древнего Вавилона" - но надо отдавать себе отчёт, что шумерский не стал прародителем мощной языковой группы, от него остались только корни нескольких десятков слов.

Поскольку упоминавшийся спор "Бибел унд Бабел", возникший при изучении ассирийского эпоса о Гильгамеше, задевал интересы религии, изучать материалы о Вавилонии начали и ученые-иезуиты. Они тщательно копировали и пытались перевести бесчисленные глиняные таблички, хранившиеся в запасниках музеев. Когда тексты удалось расшифровать, оказалось, что некоторые из них представляют собой древние астрономические трактаты [90, с. 53]. Ученые-иезуиты Джозеф, Иоганн Страссман и Франц Кюглер установили, что, по крайней мере, в 1800 году до н. э. в Двуречье существовали строго упорядоченные и вполне соответствующие современным списки небесных тел и созвездий. Стало также ясно, что, как и в XX веке, шумеры и их преемники разделяли небесную сферу на три части ("Пути")4.

http://www.ufo.obninsk.ru/shumer.htm

РЕЗЮМЕ : То, что мы сейчас называем шумерским языком - фактически искусственная конструкция, построенная на аналогиях с надписями народов, перенявших шумерскую клинопись - эламскими, аккадскими и староперсидскими текстами. А теперь вспомните, как древние греки коверкали иностранные имена, и оцените возможную достоверность звучания "восстановленного шумерского". Странно, но у шумерского языка нет ни предков, ни потомков. Иногда шумерский называют "латынью древнего Вавилона" - но надо отдавать себе отчёт, что шумерский не стал прародителем мощной языковой группы, от него остались только корни нескольких десятков слов.

Группы [ История ]

00:51

Кутийский язык

У этого народа был свой язык. Имена царей гутиев и несколько слов, сохранившихся в лингвистических текстах, — всё, что мы знаем о языке гутиев. Часть исследователей полагает, что язык гутиев относился к кавказским языкам[3], другие утверждают их родство с индоевропейцами (родственные тохарам)[4][5]. В XIX веке Жюль Опперт отождествлял гутиев с позднейшими готами, что не получило никакого подтверждения.

Победоносный Эрридупизир в 23-м веке (Эрридупизир (Энридавазир) — ок. 2230—2202 до н. э.) разгромил Аккад.

Что-то баскское есть в этом имени, мне кажется:

"Единый литературный язык — Euskara Batua на основе гипускоанского диалекта (с 1980 г.). Баски называют себя Euskaldunak, а свою страну — Euskadi."

http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Oppert

Примечание: ниже был посто о статье Иванчика, сюда цитирую кусок, чтобы не искать:

А.И. Иванчик пишет о киммерийской проблеме:

Несмотря на убедительность этого основного положения статьи, некоторые детали анализа В. Паркера вызывают возражения. Так, он пишет о том, что в ассирийской надписи из храма Иштар царь киммерийцев Дугдамми именуется "царем саков и гутиев" (с. 95). Однако это лишь один из двух возможных здесь вариантов, причем второй, "горный царь гутиев", предпочтителен по ряду причин.

У этого народа был свой язык. Имена царей гутиев и несколько слов, сохранившихся в лингвистических текстах, — всё, что мы знаем о языке гутиев. Часть исследователей полагает, что язык гутиев относился к кавказским языкам[3], другие утверждают их родство с индоевропейцами (родственные тохарам)[4][5]. В XIX веке Жюль Опперт отождествлял гутиев с позднейшими готами, что не получило никакого подтверждения.

Победоносный Эрридупизир в 23-м веке (Эрридупизир (Энридавазир) — ок. 2230—2202 до н. э.) разгромил Аккад.

Что-то баскское есть в этом имени, мне кажется:

"Единый литературный язык — Euskara Batua на основе гипускоанского диалекта (с 1980 г.). Баски называют себя Euskaldunak, а свою страну — Euskadi."

http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Oppert

Примечание: ниже был посто о статье Иванчика, сюда цитирую кусок, чтобы не искать:

А.И. Иванчик пишет о киммерийской проблеме:

Несмотря на убедительность этого основного положения статьи, некоторые детали анализа В. Паркера вызывают возражения. Так, он пишет о том, что в ассирийской надписи из храма Иштар царь киммерийцев Дугдамми именуется "царем саков и гутиев" (с. 95). Однако это лишь один из двух возможных здесь вариантов, причем второй, "горный царь гутиев", предпочтителен по ряду причин.

Группы [ История ]

Среда, 18 Апреля 2012 г.

15:57 германцо-китайцы

Заметим любопытную параллель. Нем. Zeh, Zehe "палец ноги" родственно китайскому 指 [zhī] "палец". Тохарский подарок китайцам?

Нил Максиня 20.02.2012 14:22

Или связь предков германцев с древней сино-кавказской культурой, теми же малоазиатскими хурритами - спасибо за косвенное подтверждение!

Георгий Тележко 20.02.2012 17:50

Нил Максиня 20.02.2012 14:22

Или связь предков германцев с древней сино-кавказской культурой, теми же малоазиатскими хурритами - спасибо за косвенное подтверждение!

Георгий Тележко 20.02.2012 17:50

Группы [ История ]

[ Этимология ]

00:41

Клавдий Гален (129-200 гг. н.э.)

Иллирийцы, германцы, далматы, савроматы и все скифское племя [имеют волосы] умеренно растущие, тонкие, прямые и рыжие (pyrras)… кожа белая и лишена волос.

В.В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // Вестник древней истории. 1947. № 2 (20), № 3 (21). С. 447

Цитату вставил в "Скифо-сарматская лексика на Украине?"

Иллирийцы, германцы, далматы, савроматы и все скифское племя [имеют волосы] умеренно растущие, тонкие, прямые и рыжие (pyrras)… кожа белая и лишена волос.

В.В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // Вестник древней истории. 1947. № 2 (20), № 3 (21). С. 447

Цитату вставил в "Скифо-сарматская лексика на Украине?"

Группы [ История ]

Понедельник, 16 Апреля 2012 г.

12:57

http://forum-eurasica.ru/index.php?...dpost__p__40187

Первые достоверно известные сведения о киммерийцах относятся к VIIIв. до н.э. В это время занимаемая ими территория (kur Gamir-ra) находилась в Центральном Закавказье, хотя зона их влияния была значительно шире. (Иванчик А.И. Киммерийцы. М., 1996). Р.Гришманн утверждает, что появление киммерийцев в Закавказье в действительности произошло задолго до того, как они упоминаются в письменных источниках. При этом он связывает киммерийцев с кобанской культурой и некотрыми другими комплексами Кавказа и Юга Россиии.

Этноязыковая отнесенность киммерийцев в совр. науке не считается достаточно определенной.

Дьяконов возводит этноним к иран. gam-ira- "подвижный отряд"

Витчак связывает название киммерийцев с анатолийскими языками. - хетт. gimmaras, лув. immari-"степь". , соответственно gimmarai-степняки.

Это интересная гипотеза, про степняков.

Первые достоверно известные сведения о киммерийцах относятся к VIIIв. до н.э. В это время занимаемая ими территория (kur Gamir-ra) находилась в Центральном Закавказье, хотя зона их влияния была значительно шире. (Иванчик А.И. Киммерийцы. М., 1996). Р.Гришманн утверждает, что появление киммерийцев в Закавказье в действительности произошло задолго до того, как они упоминаются в письменных источниках. При этом он связывает киммерийцев с кобанской культурой и некотрыми другими комплексами Кавказа и Юга Россиии.

Этноязыковая отнесенность киммерийцев в совр. науке не считается достаточно определенной.

Дьяконов возводит этноним к иран. gam-ira- "подвижный отряд"

Витчак связывает название киммерийцев с анатолийскими языками. - хетт. gimmaras, лув. immari-"степь". , соответственно gimmarai-степняки.

Это интересная гипотеза, про степняков.

Группы [ История ]

12:54

Камбиз I (правильнее Камбис) (др.-перс. Kambūjiya — Камбӯджия, перс. کمبوجیه Kambujiyah, др.-греч. Καμβύσης (ок. 600 — 559 до н. э.) — персидский царь времён власти мидян, представитель династии Ахеменидов, отец Кира Великого.

(ок. 600 — 559 до н. э.) — персидский царь времён власти мидян, представитель династии Ахеменидов, отец Кира Великого.

Камбис I — сын персидского царя Кира I, внук Теисп(ес)а (Чаишпиша)[1][2]. Как все предшественники Кира Великого, он называется царем Аншана (архаизированная замена названия Персида). Камбис был женат на Мандане — дочери своего сюзерена, мидийского царя Иштувегу (греч. Астиаг) и имел от неё сына, известного в истории как Кир II Великий.

______________________________________________________________________________________________________________

В 714 г. до н. э. киммерийцы зафиксированы в районе к северу или северо-западу от озера Севан. Царь Урарту Руса I совершил поход на кочевников и потерпел крупное поражение, в результате которого многие знатные лица попали в плен. В это же время киммерийцы напали на соседнюю с Манной область Уаси, в районе озера Урмия. После этих событий киммерийцы не упоминаются в ассирийских текстах в течение 35 лет.

А.И. Иванчик пишет о киммерийской проблеме:

Несмотря на убедительность этого основного положения статьи, некоторые детали анализа В. Паркера вызывают возражения. Так, он пишет о том, что в ассирийской надписи из храма Иштар царь киммерийцев Дугдамми именуется "царем саков и гутиев" (с. 95). Однако это лишь один из двух возможных здесь вариантов, причем второй, "горный царь гутиев", предпочтителен по ряду причин16.

За это время часть их продвинулась в западную часть Малой Азии, а другая группа находилась вблизи восточных границ Ассирии. Малоазийские киммерийцы в союзе с Табалом, Хиллакку и племенем мушков враждовали с Ассирией. В 679 г. до н. э. Ассархаддон разбил войско киммерийского царя Теушпы, но эта победа не имела особых последствий. Вскоре киммерийцы напали и частично подчинили себе Фригию, убив при этом царя Мидаса, одноимённого легендарному фригийскому правителю. Восточная группа кочевников приняла участие в восстании Каштарити в 671—669 гг. до н. э., в результате которого образовалось Мидийское царство. Видимо, вскоре после этого восточные киммерийцы ассимилируются местным населением и исчезают с исторической арены, что нельзя сказать об их западных соплеменниках.

Теушпа (Teuspa) – киммерийский царь. Теушпа в 668 г. основал династию Ахеменидов в Персии. ???

Это, вроде, не соответствует истине, о Теиспесе известно следующее:

Teispes (Old Persian: 𐎨𐎡𐏁𐎱𐎡𐏁[1] Cišpiš[2], from Greek: Τεΐσπης ) lived from 675-640 BCE. He was the son of Achaemenes and an ancestor of Cyrus the Great.[3] There is evidence that Cyrus I and Ariaramnes were both his sons.[3] Cyrus I is the grandfather of Cyrus the Great, whereas Ariaramnes is great grandfather of Darius the Great. According to 7th-century BC documents, he captured the Elamite city of Anshan after being freed from Median supremacy, and expanded his small kingdom. His kingdom was an Elamite vassal state. He was succeeded by his second son, Cyrus I.[3]

[edit] Etymology of the name

Schmitt suggests that the name is probably Iranian, but its etymology is unknown. Its connection with either the name of the Mitannian and Araratian storm god Tešup-Theispas, or with the (Elamite) byname Za-iš-pi-iš-ši-ya is likely.[3]

Русская Вики дает иную справку (согласие есть в датах жизни):

Теисп (греч. Τεΐσπης, или Чишпиш, др.-перс. 𐎨𐎡𐏁𐎱𐎡𐏁[1], Cišpiš[2]) (675—640 гг. до н. э.) — персидский правитель, сын Ахемена.[3] Имеются данные, согласно которым его сыновьями были как Кир I (дед Кира Великого), так и Ариарамн (прадед Дария Великого).[3] Согласно документам 7 в. до н. э., Теисп захватил эламский город Аншан после того, как освободился от мидийского ига, и расширил своё небольшое царство, которое было вассальным по отношению к Эламу. Ему наследовал его второй сын, Кир I.[3]

По мнению Шмитта, имя Чишпиш — иранского происхождения, однако его этимология неизвестна. Тем не менее, данное имя вряд ли связано происхождением с древнехурритским богом бурь Тешубом, или с эламским именем Za-iš-pi-iš-ši-ya.[3]

Камбис I — сын персидского царя Кира I, внук Теисп(ес)а (Чаишпиша)[1][2]. Как все предшественники Кира Великого, он называется царем Аншана (архаизированная замена названия Персида). Камбис был женат на Мандане — дочери своего сюзерена, мидийского царя Иштувегу (греч. Астиаг) и имел от неё сына, известного в истории как Кир II Великий.

______________________________________________________________________________________________________________

В 714 г. до н. э. киммерийцы зафиксированы в районе к северу или северо-западу от озера Севан. Царь Урарту Руса I совершил поход на кочевников и потерпел крупное поражение, в результате которого многие знатные лица попали в плен. В это же время киммерийцы напали на соседнюю с Манной область Уаси, в районе озера Урмия. После этих событий киммерийцы не упоминаются в ассирийских текстах в течение 35 лет.

А.И. Иванчик пишет о киммерийской проблеме:

Несмотря на убедительность этого основного положения статьи, некоторые детали анализа В. Паркера вызывают возражения. Так, он пишет о том, что в ассирийской надписи из храма Иштар царь киммерийцев Дугдамми именуется "царем саков и гутиев" (с. 95). Однако это лишь один из двух возможных здесь вариантов, причем второй, "горный царь гутиев", предпочтителен по ряду причин16.

За это время часть их продвинулась в западную часть Малой Азии, а другая группа находилась вблизи восточных границ Ассирии. Малоазийские киммерийцы в союзе с Табалом, Хиллакку и племенем мушков враждовали с Ассирией. В 679 г. до н. э. Ассархаддон разбил войско киммерийского царя Теушпы, но эта победа не имела особых последствий. Вскоре киммерийцы напали и частично подчинили себе Фригию, убив при этом царя Мидаса, одноимённого легендарному фригийскому правителю. Восточная группа кочевников приняла участие в восстании Каштарити в 671—669 гг. до н. э., в результате которого образовалось Мидийское царство. Видимо, вскоре после этого восточные киммерийцы ассимилируются местным населением и исчезают с исторической арены, что нельзя сказать об их западных соплеменниках.

Теушпа (Teuspa) – киммерийский царь. Теушпа в 668 г. основал династию Ахеменидов в Персии. ???

Это, вроде, не соответствует истине, о Теиспесе известно следующее:

Teispes (Old Persian: 𐎨𐎡𐏁𐎱𐎡𐏁[1] Cišpiš[2], from Greek: Τεΐσπης ) lived from 675-640 BCE. He was the son of Achaemenes and an ancestor of Cyrus the Great.[3] There is evidence that Cyrus I and Ariaramnes were both his sons.[3] Cyrus I is the grandfather of Cyrus the Great, whereas Ariaramnes is great grandfather of Darius the Great. According to 7th-century BC documents, he captured the Elamite city of Anshan after being freed from Median supremacy, and expanded his small kingdom. His kingdom was an Elamite vassal state. He was succeeded by his second son, Cyrus I.[3]

[edit] Etymology of the name

Schmitt suggests that the name is probably Iranian, but its etymology is unknown. Its connection with either the name of the Mitannian and Araratian storm god Tešup-Theispas, or with the (Elamite) byname Za-iš-pi-iš-ši-ya is likely.[3]

Русская Вики дает иную справку (согласие есть в датах жизни):

Теисп (греч. Τεΐσπης, или Чишпиш, др.-перс. 𐎨𐎡𐏁𐎱𐎡𐏁[1], Cišpiš[2]) (675—640 гг. до н. э.) — персидский правитель, сын Ахемена.[3] Имеются данные, согласно которым его сыновьями были как Кир I (дед Кира Великого), так и Ариарамн (прадед Дария Великого).[3] Согласно документам 7 в. до н. э., Теисп захватил эламский город Аншан после того, как освободился от мидийского ига, и расширил своё небольшое царство, которое было вассальным по отношению к Эламу. Ему наследовал его второй сын, Кир I.[3]

По мнению Шмитта, имя Чишпиш — иранского происхождения, однако его этимология неизвестна. Тем не менее, данное имя вряд ли связано происхождением с древнехурритским богом бурь Тешубом, или с эламским именем Za-iš-pi-iš-ši-ya.[3]

Группы [ История ]

Понедельник, 9 Апреля 2012 г.

09:35

http://www.v-stetsyuk.name/ru/Scythian/ScythCult.html - В. Стецюк о скифах.

Мысль о том, что это булгары-чуваши, что можно вывести из лексических соответствий между немцами и чувашами. Однако Стецюк считает чувашей тюрками. Я думаю, что влияние тюрков на чувашей - позднее. Главный бог чувашей - Тура (Тор), а не Тенгри, хотя их настойчиво предлагают перепутать, этих богов. В т.ч. и в древнеисландском настойчиво смешивают Thorr'а и Thunar'а (первый - бык по-арамейски, второй - бог грома). См. также у Yurate.

Мысль о том, что это булгары-чуваши, что можно вывести из лексических соответствий между немцами и чувашами. Однако Стецюк считает чувашей тюрками. Я думаю, что влияние тюрков на чувашей - позднее. Главный бог чувашей - Тура (Тор), а не Тенгри, хотя их настойчиво предлагают перепутать, этих богов. В т.ч. и в древнеисландском настойчиво смешивают Thorr'а и Thunar'а (первый - бык по-арамейски, второй - бог грома). См. также у Yurate.

Группы [ История ]

Комментарии [4]

Четверг, 5 Апреля 2012 г.

12:09 логическая задача об англах

1. Чернолесская культура (Чорноліська культура) — археологическая культура переходного периода от бронзового к раннему железному веку (IX—VII вв. до н. э.). Распространена была в лесостепной полосе Правобережной Украины между Днепром и Днестром, а также в бассейне р. Ворсклы на Левобережье. Название получила от городища в Чёрном лесу в верховьях реки Ингулец (Кировоградская область), открытого и исследованного в 1949 г. Чернолесская культура знаменует начало скифской эпохи. На западе граничила с племенами гальштатской культуры, на востоке — с племенами срубной культуры. Чернолесская культура является развитием белогрудовской культуры[1].

Сначала была распространена в лесостепи между Днестром и Днепром, а со временем распространилась на бассейн реки Ворскла, откуда вытеснила на север племена бондарихинской культуры, что весьма напоминает рассказ Геродота о вынужденном переселении невров.

...

В совокупности найденные артефакты свидетельствуют о контактах местной культуры с Фракией, скифами и греческими колониями на побережье Черного моря.

...

Большинство авторов согласно с тем, что чернолесская культура происходит от белогрудовской и комаровской культур, однако, с более отчетливым влиянием культуры причерноморских скифов. Комаровская культура, в свою очередь, является локальным вариантом культуры боевых топоров, подпавшим под влияние центральноевропейских и трансильванских культур.

...

Классическая чернолесская культура заканчивается к V в. до н. э., после чего следует период упрощения материальной культуры, интерпретируемый как обнищание в связи с политическим доминированием скифов. Вместе с тем на поздней стадии наблюдается рост укрепленных поселений, вероятно, для защиты от кочевников, сооружение многочисленных рвов, валов и деревянных стен. Плотность населения возрастает, а преемственность социокультурных традиций сохраняется. Драматическая смена археологических культур приходится лишь на II в. до н. э., когда в регионе появляются сарматы и позже — готы.

...

Этническая принадлежность носителей чернолесской культуры является дискуссионной. Одни считают их фракийцами[5] (при этом чернолесцев ассоциируют с агатирсами Геродота[6]) или иллирийцами[7], другие (Рыбаков Б. А., Гимбутас М., С.В.Перевезенцев[8]) — предками славян. При этом исследователи обнаруживают разительные различия между чернолесской и следующей во времени вслед за ней балтской юхновской культурой[9].

2. Конец Чернолесской культуры в 5 в. до н.э., ассоциирование её носителей с агафирсами и фракийцами, конфликт со скифами и начало кельтской Латенской культуры в 5 в. до н.э. логически увязывается с фракийской, в основном, атрибуцией Чернолесской культуры и миграциями кельтской части её носителей в Западную Европу. Близость балтских и фракийских языков исключает балтскую атрибуцию юхновской лесной культуры, "разительно отличающейся" от Чернолесской. Кельто-фракийские черты Латенской культуры - очко в пользу отождествления агафирсов и бритто-киммерийцев, часть которых после сарматского нашествия станут кимбрами. Юхновцы - праславяне.

3. Геродот пишет, что народ невров переселился на северо-восток от прежнего ареала у Карпат из-за змей (ofidion). Чернолесская культура под давлением кочевников-скифов вытеснила бондарихинцев. Какие-такие змеи? По легенде скифов, пересказанной Геродотом, они происходят от змееногой богини. В примечании переводчика к рассказу о переселении невров из-за змей написано, что змея была тотемом фракийцев. Из-за скифов ли, из-за фракийцев ли под давлением скифов, но причиной переселения невров была миграция племён с культом змеи. Змея по-балтски имеет корень "ang-", английское слово "angle" имеет этимологию "кривой, извивающийся". Перевод слова "змеи" (или родственного ему) с балто-фракийского на древнегреческий привёл к слову "ofidion" в рассказе Геродота. Реальных змей представить виновниками переселения целой этнической группы трудно, потому что невры жили у истока Днестра, то есть отнюдь не в низине, а в предгорьях Карпат, где даже превышение годовой нормы осадков не приведёт к заболачиванию и выползанию змей.

4. Жизнь и обычаи скифских племен известны нам по описанию греческого врача Гиппократа (около 460 - около 377 гг. до н. э.). Гиппократ детально описал их диету, основанную на рыбе, бобах и луке. Он подчеркивал, в частности, важность овцеводства, дававшего скифам как мясо, так и молоко, из которого они делали сыр. Эти кочевники, скотоводы, объездчики лошадей, отличавшиеся могучей физической силой и воинственностью, увековечили себя в золотых изделиях - изображая не только бои, но и повседневную жизнь. ( http://www.artprojekt.ru/Civilization/009.html ).

Англичане славятся овцеводством, надо бы ещё глянуть этимологию слова "sheep".

Вот, как и следовало ожидать: "O.E. sceap, scep, from W.Gmc. *skæpan (cf. O.S. scap, O.Fris. skep, M.L.G. schap, M.Du. scaep, Du. schaap, O.H.G. scaf, Ger. Schaf), of unknown origin. Not found in Scandinavian or Gothic, and with no known cognates outside Germanic. The more usual I.E. word for the animal is represented by ewe." Скап, скеп, скаф... без родственников вне германской группы языков, не обнаружено у скандинавов и готов, ИЕ слово - EWE - аналог ОВцы.

Соединяя всё перечисленное, формирую предположение, что предками англов были западные скифы, потеснившие фракийцев и предков кимбров и кельтов-бриттов. Смешивание части скифов с фракийцами и праславянами, возможно, и привело к присутствию древнеанглийской лексики в реликтах фракийского языка и в украинском языке и в отсутствии простой формы инфинитива у болгар, какое наблюдается у англичан. Sheep, равно как и butir, - скифское слово.

Сначала была распространена в лесостепи между Днестром и Днепром, а со временем распространилась на бассейн реки Ворскла, откуда вытеснила на север племена бондарихинской культуры, что весьма напоминает рассказ Геродота о вынужденном переселении невров.

...

В совокупности найденные артефакты свидетельствуют о контактах местной культуры с Фракией, скифами и греческими колониями на побережье Черного моря.

...

Большинство авторов согласно с тем, что чернолесская культура происходит от белогрудовской и комаровской культур, однако, с более отчетливым влиянием культуры причерноморских скифов. Комаровская культура, в свою очередь, является локальным вариантом культуры боевых топоров, подпавшим под влияние центральноевропейских и трансильванских культур.

...

Классическая чернолесская культура заканчивается к V в. до н. э., после чего следует период упрощения материальной культуры, интерпретируемый как обнищание в связи с политическим доминированием скифов. Вместе с тем на поздней стадии наблюдается рост укрепленных поселений, вероятно, для защиты от кочевников, сооружение многочисленных рвов, валов и деревянных стен. Плотность населения возрастает, а преемственность социокультурных традиций сохраняется. Драматическая смена археологических культур приходится лишь на II в. до н. э., когда в регионе появляются сарматы и позже — готы.

...

Этническая принадлежность носителей чернолесской культуры является дискуссионной. Одни считают их фракийцами[5] (при этом чернолесцев ассоциируют с агатирсами Геродота[6]) или иллирийцами[7], другие (Рыбаков Б. А., Гимбутас М., С.В.Перевезенцев[8]) — предками славян. При этом исследователи обнаруживают разительные различия между чернолесской и следующей во времени вслед за ней балтской юхновской культурой[9].

2. Конец Чернолесской культуры в 5 в. до н.э., ассоциирование её носителей с агафирсами и фракийцами, конфликт со скифами и начало кельтской Латенской культуры в 5 в. до н.э. логически увязывается с фракийской, в основном, атрибуцией Чернолесской культуры и миграциями кельтской части её носителей в Западную Европу. Близость балтских и фракийских языков исключает балтскую атрибуцию юхновской лесной культуры, "разительно отличающейся" от Чернолесской. Кельто-фракийские черты Латенской культуры - очко в пользу отождествления агафирсов и бритто-киммерийцев, часть которых после сарматского нашествия станут кимбрами. Юхновцы - праславяне.

3. Геродот пишет, что народ невров переселился на северо-восток от прежнего ареала у Карпат из-за змей (ofidion). Чернолесская культура под давлением кочевников-скифов вытеснила бондарихинцев. Какие-такие змеи? По легенде скифов, пересказанной Геродотом, они происходят от змееногой богини. В примечании переводчика к рассказу о переселении невров из-за змей написано, что змея была тотемом фракийцев. Из-за скифов ли, из-за фракийцев ли под давлением скифов, но причиной переселения невров была миграция племён с культом змеи. Змея по-балтски имеет корень "ang-", английское слово "angle" имеет этимологию "кривой, извивающийся". Перевод слова "змеи" (или родственного ему) с балто-фракийского на древнегреческий привёл к слову "ofidion" в рассказе Геродота. Реальных змей представить виновниками переселения целой этнической группы трудно, потому что невры жили у истока Днестра, то есть отнюдь не в низине, а в предгорьях Карпат, где даже превышение годовой нормы осадков не приведёт к заболачиванию и выползанию змей.

4. Жизнь и обычаи скифских племен известны нам по описанию греческого врача Гиппократа (около 460 - около 377 гг. до н. э.). Гиппократ детально описал их диету, основанную на рыбе, бобах и луке. Он подчеркивал, в частности, важность овцеводства, дававшего скифам как мясо, так и молоко, из которого они делали сыр. Эти кочевники, скотоводы, объездчики лошадей, отличавшиеся могучей физической силой и воинственностью, увековечили себя в золотых изделиях - изображая не только бои, но и повседневную жизнь. ( http://www.artprojekt.ru/Civilization/009.html ).

Англичане славятся овцеводством, надо бы ещё глянуть этимологию слова "sheep".

Вот, как и следовало ожидать: "O.E. sceap, scep, from W.Gmc. *skæpan (cf. O.S. scap, O.Fris. skep, M.L.G. schap, M.Du. scaep, Du. schaap, O.H.G. scaf, Ger. Schaf), of unknown origin. Not found in Scandinavian or Gothic, and with no known cognates outside Germanic. The more usual I.E. word for the animal is represented by ewe." Скап, скеп, скаф... без родственников вне германской группы языков, не обнаружено у скандинавов и готов, ИЕ слово - EWE - аналог ОВцы.

Соединяя всё перечисленное, формирую предположение, что предками англов были западные скифы, потеснившие фракийцев и предков кимбров и кельтов-бриттов. Смешивание части скифов с фракийцами и праславянами, возможно, и привело к присутствию древнеанглийской лексики в реликтах фракийского языка и в украинском языке и в отсутствии простой формы инфинитива у болгар, какое наблюдается у англичан. Sheep, равно как и butir, - скифское слово.

Группы [ История ]

Комментарии [1]

Понедельник, 2 Апреля 2012 г.

09:31 добавил вопрос

http://www.balto-slavica.com/forum/...ndpost&p=175735

Цитата(zastrug @ 28.1.2011, 16:13) *

О своей я здесь писал http://forum.molgen.org/index.php/topic,1775.0.html Пока мне это представляется наиболее достоверной версией. Напрямую ясторфцы здесь не объясняют Кавказ, Северную Грецию, Северную Италию и Южную Францию с их процентом I2b1c, здесь предача генов через другие культуры.

+

Цитата

Проблема возникает на первом этапе. Южная Швеция, откуда готы переселились в материковую Европу отнюдь не являются регионами разнообразия и широкого представительства I2b1.

То есть по моему мнению распространение гаплогруппы I2b1 следует связывать несомненно с германскими, но не готскими племенами.

Здесь есть еще три проблемных вопроса - присутствие I2b1 среди восточных славян, у багаулинцев в Дагестане и среди мордвы(эрзи?).

I2a2a

Former I2b1 in the Y2010 tree. I2a2a (M223) has a peak in Germany and another in eastern Sweden, but also appears in Russia, Greece, Italy and around the Black Sea.[21] Haplogroup I2a2a has been found in over 4% of the population only in Germany, the Netherlands, Belgium, Denmark, England Cornwall), Scotland, and the southern tips of Sweden and Norway in Northwest Europe; the provinces of Normandy, Maine, Anjou, and Perche in northwestern France; the province of Provence in southeastern France; the regions of Tuscany, Umbria, and Latium in Italy; and Moldavia and the area around Russia's Ryazan Oblast and Republic of Mordovia in Eastern Europe. Of historical note, both haplogroups I1 and I2b appear at a low frequency in the historical regions of Bithynia and Galatia in Turkey, possibly descendants of the Varangians, who are historically recorded to have invided those parts of Anatolia from the 9th to 11th centuries. They ventured southwards along the rivers of Eastern Europe, connecting Scandinavia with Constantinople and Byzantine Empire.[22]

Несомненно, распространение I2b1 следует связывать с германскими племенами, но готов, мне кажется, пока исключать рано.

Если Вы ещё читаете эту тему, поделитесь, где наибольшее разнообразие I2b1? Хотя это ещё не гарантирует древней локализации центра её распространения, поскольку при миграциях носители I2b1 во всём её разнообразии могли перебираться с места на место, но это хоть какая-то зацепка.

Цитата(zastrug @ 28.1.2011, 16:13) *

О своей я здесь писал http://forum.molgen.org/index.php/topic,1775.0.html Пока мне это представляется наиболее достоверной версией. Напрямую ясторфцы здесь не объясняют Кавказ, Северную Грецию, Северную Италию и Южную Францию с их процентом I2b1c, здесь предача генов через другие культуры.

+

Цитата

Проблема возникает на первом этапе. Южная Швеция, откуда готы переселились в материковую Европу отнюдь не являются регионами разнообразия и широкого представительства I2b1.

То есть по моему мнению распространение гаплогруппы I2b1 следует связывать несомненно с германскими, но не готскими племенами.

Здесь есть еще три проблемных вопроса - присутствие I2b1 среди восточных славян, у багаулинцев в Дагестане и среди мордвы(эрзи?).

I2a2a

Former I2b1 in the Y2010 tree. I2a2a (M223) has a peak in Germany and another in eastern Sweden, but also appears in Russia, Greece, Italy and around the Black Sea.[21] Haplogroup I2a2a has been found in over 4% of the population only in Germany, the Netherlands, Belgium, Denmark, England Cornwall), Scotland, and the southern tips of Sweden and Norway in Northwest Europe; the provinces of Normandy, Maine, Anjou, and Perche in northwestern France; the province of Provence in southeastern France; the regions of Tuscany, Umbria, and Latium in Italy; and Moldavia and the area around Russia's Ryazan Oblast and Republic of Mordovia in Eastern Europe. Of historical note, both haplogroups I1 and I2b appear at a low frequency in the historical regions of Bithynia and Galatia in Turkey, possibly descendants of the Varangians, who are historically recorded to have invided those parts of Anatolia from the 9th to 11th centuries. They ventured southwards along the rivers of Eastern Europe, connecting Scandinavia with Constantinople and Byzantine Empire.[22]

Несомненно, распространение I2b1 следует связывать с германскими племенами, но готов, мне кажется, пока исключать рано.

Если Вы ещё читаете эту тему, поделитесь, где наибольшее разнообразие I2b1? Хотя это ещё не гарантирует древней локализации центра её распространения, поскольку при миграциях носители I2b1 во всём её разнообразии могли перебираться с места на место, но это хоть какая-то зацепка.

Воскресенье, 1 Апреля 2012 г.

13:31 славяно-английские соответствия

Англ. kill "бить, колотить" - не имеет этимологии в онлайновом этимологическом словаре (ОЭС, OED) англичан.

Укр. кiл - "кол", "колоть" имело одним из значений "убивать".

Англ. kick "лягать" - не имеет этимологии в ОЭС (OED).

Укр. кiкати "лягать" - не имеет этимологии в украинском этимологическом словаре. "Кокнуть"

Англ. black "чёрный" - имеет этимологию "обгорелый", далее - "сияющий".

Укр. блак "смола", не имеет этимологии в украинском этимологическом словаре, предполагают связь с нижненемецким blak "копоть".

Укр. блакить "синий цвет" украинский этимологический словарь полагает польским заимствованием, далее, возможно, от средневерхненемецкого blancheit "стальной блеск" и реконструкции *blank "блестеть".

Кстати, слова блестеть и сверкать у Фасмера очень невнятно описаны, особо сверкать. Мне кажется, что сверкать связано со sparkle, как святой со spenta- (авест.).

Восточные славяне называли души предков дедами, но только белорусы в своих традициях сохранили это название. У латышей аналогичное название «vecis» (старички): http://shh.neolain.lv/seminar14/infantevalmanax.htm.

Во время белорусского обряда хозяин трижды обносил зажжённую лучину вокруг стола, совершая магическое окуривание: эта часть ритуала совпадает с карпатским обычаем «жечь деда», т. е. греть покойника: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_...%95%D0%94%D0%AB

beat - бат "дубинка", бить

bleat - блеять

big (изначально "могущественный") - бiг "бог"

bill "клюв, кривой меч" - бiль "боль" (OED говорит, что "bill" родственно "бить")

bean (Ger. Bohne) - бiб "боб"

boat (англосакс. bat) - бат "лодка-однодеревка"

chin "подбородок", Kinn "подбородок" - кiн-ець "кон-ец"

(кстати:

- по таджикски - чона, по-турецки - çene;

- по-исландски и шведски - haka, по-норвежски - hake, по-датски - hage, а по-татарски - ияк, по-казахски - иек;

- по-ирландски - smig? (Ir smech `Kinn'), по-албански - mjekër, Latin: maxilla, Lithuanian: smakr̀a-s `Kinn', Lettish: smakrs, smakre, smakris, smakars `Kinn, Gaumen', Armenian: maurukh, mōrukh `Bart' - chin не входит в ИЕ этимологии у С.Старостина!)

dead "покойный" - дiд "дед, душа предка" (см выше источник)

deal - дiло "дело" (содеял)

kick "бить ногой" - кiк-ати "бить ногой"

kill "колотить" - кiл "кол"

kitt-en "кот-ёнок" (см. ткж араб. кыт, qit "кот") - кiт "кот"

lead"свинец" - кладь

leaf (др.-сакс. lof) - лист (лепесток)

lean "клониться, прислониться" - лоно

meadow - мёд

mean - значить, иметь в виду (мнить, помянуть)

meat - мясо (мять)

neat - опрятный (внятный?)

night - нiч "ночь"

pit "яма, лужа" - пiт "пот" (?)

gin "начинать", афет. форма - гiн "гон"

read - читать (рядить?)

rid "чистить, избавляться" - рiд "род" - род-ить "избавиться от бремени"

read - рядити "рядить"

seat - сиденье (село, сеять?)

swift "быстрый", ge-schwind-en "быстрый" - швiд-кий "быстрый"

till "до столько" - тiльки "толь-ко, с-толь-ко"

weak - вяк?

wed - веду (под венец)

well - βελτίων, βέλτερος, βέλτατος, βέλτιστος "лучше, лучший", ср. "велико-лепно", "вельми"(?)

wheat - пшеница (цветок, светлый)

will - воля - бiльший, вiл "вол"

win "победить" - вiйна "война", другая ступень чередования к "воин": в ст.-слав. повинѫти "покорить" (Фасмер); польск. wina "вина".

with (изначально "против") - без (см. ткж персидск. bi "без")

wool - вовна "вОлна, шерсть"

Попутно нашёл интересное подобие: "мир" по-литовски - pasaulis, from pa- "under" + saule "sun". А по-китайски "мир" был Тянься 天下 ("Поднебесная"), потом значение сузилось до "Китай".

Фасмер о "боли":

Родственно д.-в.-н. balo "пагуба, зло", др.-исл. bǫl, др.-англ. bealu, гот. balwawesei "злость", balwjan "мучить"; см. И. Шмидт, КZ 32, 342; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 17; Смешек, Mat. i Р. 4, 393 и сл.; Младенов 40; Торп 268 и сл.; против см. Бернекер 1, 71 и сл. Отнюдь не заимств. из герм., вопреки Хирту, РВВ 23, 331. Неубедительна попытка Вайана (RES 22, 40) связать bolěti с bolьjь (см. бо́лее, большо́й).

Последнее выделение интересно тем, что нем. sehr "очень" иногда сравнивают с нем. словом со значением "боль", приводя кальку "больно умный" = "очень умный". Однако есть ещё и "сильно умный"

Укр. кiл - "кол", "колоть" имело одним из значений "убивать".

Англ. kick "лягать" - не имеет этимологии в ОЭС (OED).

Укр. кiкати "лягать" - не имеет этимологии в украинском этимологическом словаре. "Кокнуть"

Англ. black "чёрный" - имеет этимологию "обгорелый", далее - "сияющий".

Укр. блак "смола", не имеет этимологии в украинском этимологическом словаре, предполагают связь с нижненемецким blak "копоть".

Укр. блакить "синий цвет" украинский этимологический словарь полагает польским заимствованием, далее, возможно, от средневерхненемецкого blancheit "стальной блеск" и реконструкции *blank "блестеть".

Кстати, слова блестеть и сверкать у Фасмера очень невнятно описаны, особо сверкать. Мне кажется, что сверкать связано со sparkle, как святой со spenta- (авест.).

Восточные славяне называли души предков дедами, но только белорусы в своих традициях сохранили это название. У латышей аналогичное название «vecis» (старички): http://shh.neolain.lv/seminar14/infantevalmanax.htm.

Во время белорусского обряда хозяин трижды обносил зажжённую лучину вокруг стола, совершая магическое окуривание: эта часть ритуала совпадает с карпатским обычаем «жечь деда», т. е. греть покойника: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_...%95%D0%94%D0%AB

beat - бат "дубинка", бить

bleat - блеять

big (изначально "могущественный") - бiг "бог"

bill "клюв, кривой меч" - бiль "боль" (OED говорит, что "bill" родственно "бить")

bean (Ger. Bohne) - бiб "боб"

boat (англосакс. bat) - бат "лодка-однодеревка"

chin "подбородок", Kinn "подбородок" - кiн-ець "кон-ец"

(кстати:

- по таджикски - чона, по-турецки - çene;

- по-исландски и шведски - haka, по-норвежски - hake, по-датски - hage, а по-татарски - ияк, по-казахски - иек;

- по-ирландски - smig? (Ir smech `Kinn'), по-албански - mjekër, Latin: maxilla, Lithuanian: smakr̀a-s `Kinn', Lettish: smakrs, smakre, smakris, smakars `Kinn, Gaumen', Armenian: maurukh, mōrukh `Bart' - chin не входит в ИЕ этимологии у С.Старостина!)

dead "покойный" - дiд "дед, душа предка" (см выше источник)

deal - дiло "дело" (содеял)

kick "бить ногой" - кiк-ати "бить ногой"

kill "колотить" - кiл "кол"

kitt-en "кот-ёнок" (см. ткж араб. кыт, qit "кот") - кiт "кот"

lead"свинец" - кладь

leaf (др.-сакс. lof) - лист (лепесток)

lean "клониться, прислониться" - лоно

meadow - мёд

mean - значить, иметь в виду (мнить, помянуть)

meat - мясо (мять)

neat - опрятный (внятный?)

night - нiч "ночь"

pit "яма, лужа" - пiт "пот" (?)

gin "начинать", афет. форма - гiн "гон"

read - читать (рядить?)

rid "чистить, избавляться" - рiд "род" - род-ить "избавиться от бремени"

read - рядити "рядить"

seat - сиденье (село, сеять?)

swift "быстрый", ge-schwind-en "быстрый" - швiд-кий "быстрый"

till "до столько" - тiльки "толь-ко, с-толь-ко"

weak - вяк?

wed - веду (под венец)

well - βελτίων, βέλτερος, βέλτατος, βέλτιστος "лучше, лучший", ср. "велико-лепно", "вельми"(?)

wheat - пшеница (цветок, светлый)

will - воля - бiльший, вiл "вол"

win "победить" - вiйна "война", другая ступень чередования к "воин": в ст.-слав. повинѫти "покорить" (Фасмер); польск. wina "вина".

with (изначально "против") - без (см. ткж персидск. bi "без")

wool - вовна "вОлна, шерсть"

Попутно нашёл интересное подобие: "мир" по-литовски - pasaulis, from pa- "under" + saule "sun". А по-китайски "мир" был Тянься 天下 ("Поднебесная"), потом значение сузилось до "Китай".

Фасмер о "боли":

Родственно д.-в.-н. balo "пагуба, зло", др.-исл. bǫl, др.-англ. bealu, гот. balwawesei "злость", balwjan "мучить"; см. И. Шмидт, КZ 32, 342; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 17; Смешек, Mat. i Р. 4, 393 и сл.; Младенов 40; Торп 268 и сл.; против см. Бернекер 1, 71 и сл. Отнюдь не заимств. из герм., вопреки Хирту, РВВ 23, 331. Неубедительна попытка Вайана (RES 22, 40) связать bolěti с bolьjь (см. бо́лее, большо́й).

Последнее выделение интересно тем, что нем. sehr "очень" иногда сравнивают с нем. словом со значением "боль", приводя кальку "больно умный" = "очень умный". Однако есть ещё и "сильно умный"

Группы [ История ]

[ Этимология ]

Понедельник, 26 Марта 2012 г.

22:53 порядок слов

Есть такой порядок слов в предложении, который называется SOV = субъект-объект-действие.

Дык этот порядок характерен для армянского, латинского, фарси и немецкого (когда сказуемое составное и в придаточных предложениях).

Не говорит ли это о древнем соседстве означенных языконосителей?

Языки из этой типологической группы:

Языки этого типа включают: аймара, айнский, аккадский, амхарский, армянский, баскский, бенгальский, бирманский, бурушаски, эламский, хинди, хеттский, хопи, ительменский, курдский, латынь, маратхи, навахо, непали, нивхский, пали, пушту, персидский, панджаби, кечуа, сингальский и большинство других индоиранских языков, сомалийский и практически все остальные кушитские языки, шумерский, тибетский, урду, юкагирский, практически все алтайские (включая корейский и японский языки; постепенно меняется в бурятском), дравидийские, языки Кавказа.

Немецкий и нидерландский языки в традиционной лингвистической типологии считаются языками SVO, однако в генеративной грамматике — SOV. Например, в немецком стандартное предложение «Ich sage etwas über Karl» («я говорю что-то о Карле») имеет порядок слов SVO. Когда используется союз «daß» («что»), сказуемое появляется в конце предложения, изменяя таким образом порядок слов на SOV. Примером такого предложения может быть «Ich sage, daß Karl einen Gürtel gekauft hat» («Я говорю, что Карл ремень купил»).

...

Типология порядка слов (в предложении) — одна из возможных систем типологической классификации языков, используемых в лингвистической типологии. Основывается на базовом порядке, в котором в предложении стоят подлежащее (англ. subject), сказуемое (англ. verb) и прямое дополнение (англ. object).

В.П. Нерознак пишет, что в древнегреческом порядок слов в предложении был свободным. В новогреческом появилась тяга к SVO, как в русском.

Дык этот порядок характерен для армянского, латинского, фарси и немецкого (когда сказуемое составное и в придаточных предложениях).

Не говорит ли это о древнем соседстве означенных языконосителей?

Языки из этой типологической группы:

Языки этого типа включают: аймара, айнский, аккадский, амхарский, армянский, баскский, бенгальский, бирманский, бурушаски, эламский, хинди, хеттский, хопи, ительменский, курдский, латынь, маратхи, навахо, непали, нивхский, пали, пушту, персидский, панджаби, кечуа, сингальский и большинство других индоиранских языков, сомалийский и практически все остальные кушитские языки, шумерский, тибетский, урду, юкагирский, практически все алтайские (включая корейский и японский языки; постепенно меняется в бурятском), дравидийские, языки Кавказа.

Немецкий и нидерландский языки в традиционной лингвистической типологии считаются языками SVO, однако в генеративной грамматике — SOV. Например, в немецком стандартное предложение «Ich sage etwas über Karl» («я говорю что-то о Карле») имеет порядок слов SVO. Когда используется союз «daß» («что»), сказуемое появляется в конце предложения, изменяя таким образом порядок слов на SOV. Примером такого предложения может быть «Ich sage, daß Karl einen Gürtel gekauft hat» («Я говорю, что Карл ремень купил»).

...

Типология порядка слов (в предложении) — одна из возможных систем типологической классификации языков, используемых в лингвистической типологии. Основывается на базовом порядке, в котором в предложении стоят подлежащее (англ. subject), сказуемое (англ. verb) и прямое дополнение (англ. object).

В.П. Нерознак пишет, что в древнегреческом порядок слов в предложении был свободным. В новогреческом появилась тяга к SVO, как в русском.

Группы [ История ]

Комментарии [3]

Суббота, 24 Марта 2012 г.

14:09

Конфликт установок, обнаруженный у О.Н. Трубачёва.

С одной стороны:

"По мнению ряда археологов, не существует, оказывается, и единой достоверно славянской материальной культуры, которая была бы древнее VI в. н. э., когда появляются памятники так называемого пражского типа [8; 9]. Пессимистично заключение археологии относительно непрерывной культурной преемственности, вернее - ее отсутствия в Карпатско-Дунайской котловине, поскольку, оказывается, уже для VIII-IX вв. не могут назвать в этой области ни одной культуры, которая бы уходила корнями в римскую эпоху [10]. Есть и противоречивые суждения, исходящие, к тому же, от авторитетов. Так, сторонников теории балто-славянского единства (которых, правда, сейчас осталось не так много) должно огорчать заявление такого археолога, как Костшевский, что «с археологической точки зрения нахождение такой культуры, которая могла бы представлять еще не разделенных предков балтов и славян, до сих пор невозможно, и, если бы достаточно было опереться только на исторические данные, то нужно бы было признать, что настоящей эпохи балто-славянской языковой общности никогда не существовало» [цит. по 11]. Впрочем, приверженцев этой теории может утешить противоположное мнение другого археолога - В. Хенселя, который выступил на I Международном съезде по славянской археологии с докладом «Балто-славянская культурная археологическая общность», где он прямо утверждает, что «...археологические источники не противоречат возможности балто-славянской общности», и даже датирует эту общность временем с 1800 по 1200 гг. до н. э., видя в ней часть ареала шнуровой керамики [12]."

Выделенная часть свидетельствует, что в некоторой области не было археологических культурных слоёв древнее VIII века.

Но есть и таковы слова:

"Поэтому время от времени раздаются голоса, рекомендующие видеть в распространении изделий именно распространение изделий (через торговлю, заимствование, культурное влияние, моду и т. д.), а не делать поспешных выводов о распространении людей [24, 25]. К сожалению, и сейчас авторы этих здравых суждений остаются пока в меньшинстве, и до сих пор говорят больше о нашествии носителей лужицкой культуры на балтийскую территорию с Запада [1, с. 98; 26], чем о лужицком культурном влиянии [27, с. 48]."

Спрашивается вопрос: на кого могли влиять носители Лужицкой культуры в римские времена, если, согласно первой цитате, ранее VI века в этих местах не было культурных слоёв, то есть никто не жил?

Цитаты из:

О. Н. Трубачев

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН

(Вопросы языкознания. - М., 1984. - № 2. - С. 15-30)

С одной стороны: